Cigni in cerca di autore, il Canto di Fabrizio Monteverde

Pare che il primo e l’ultimo confronto sia con la tradizione: la storia che ci genera, la sua grandezza, le regole che improntano i primi passi; ne consegue la naturale ribellione, il bisogno di rompere le forme, sentirne i limiti, creare un proprio linguaggio per dar voce alla propria individualità; ma alla fine bisogna chiudere il cerchio per darsi un senso universale, tornare in quel ventre che ci ha generati e marchiati, consegnargli l’ultimo tributo. Ci sono tutti gli elementi di un Canto finale nel Lago dei Cigni di Fabrizio Monteverde, ultima sua produzione per il Balletto di Roma e dichiarato personale canto del cigno. Numerose le fonti d’ispirazione ma la tradizione è protagonista assoluta; che si citi La Prova d’Orchestra di Fellini o Il Canto del Cigno di Cˇechov è il classico Lago dei Cigni a tenere unite le trame coreografiche e psicologiche.

Pare che il primo e l’ultimo confronto sia con la tradizione: la storia che ci genera, la sua grandezza, le regole che improntano i primi passi; ne consegue la naturale ribellione, il bisogno di rompere le forme, sentirne i limiti, creare un proprio linguaggio per dar voce alla propria individualità; ma alla fine bisogna chiudere il cerchio per darsi un senso universale, tornare in quel ventre che ci ha generati e marchiati, consegnargli l’ultimo tributo. Ci sono tutti gli elementi di un Canto finale nel Lago dei Cigni di Fabrizio Monteverde, ultima sua produzione per il Balletto di Roma e dichiarato personale canto del cigno. Numerose le fonti d’ispirazione ma la tradizione è protagonista assoluta; che si citi La Prova d’Orchestra di Fellini o Il Canto del Cigno di Cˇechov è il classico Lago dei Cigni a tenere unite le trame coreografiche e psicologiche.

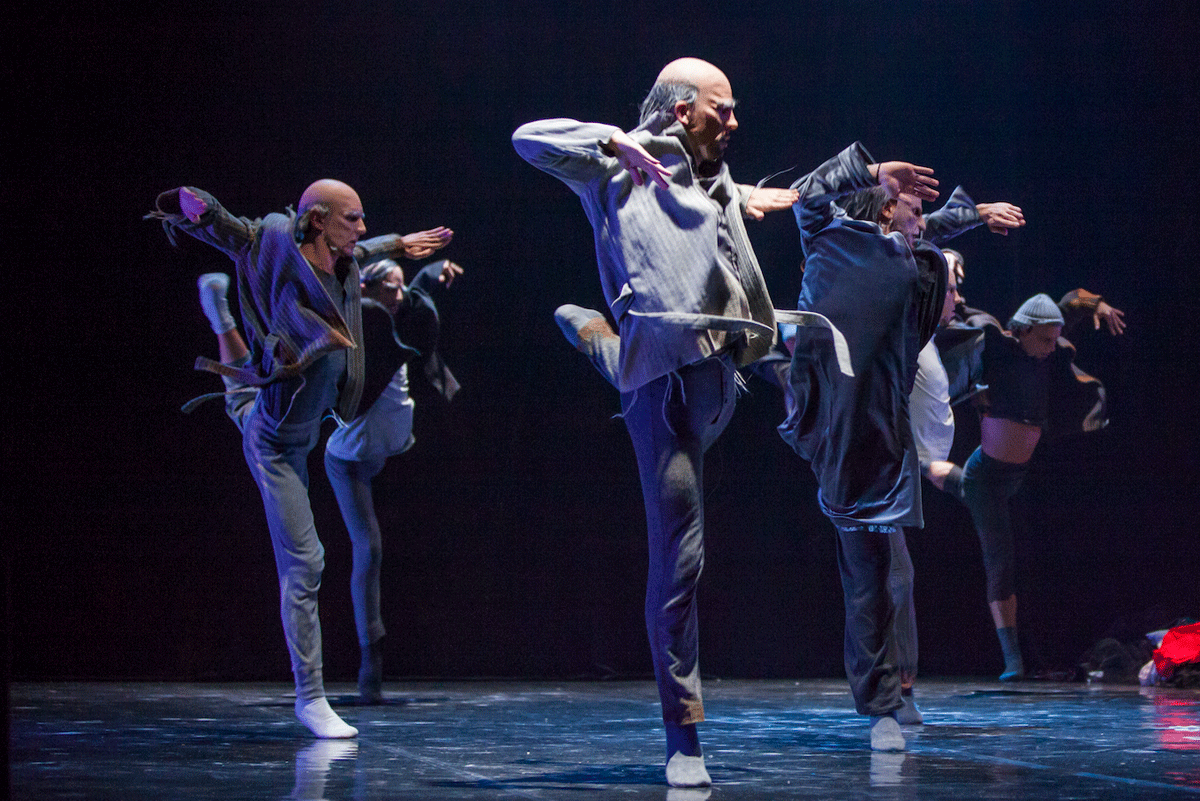

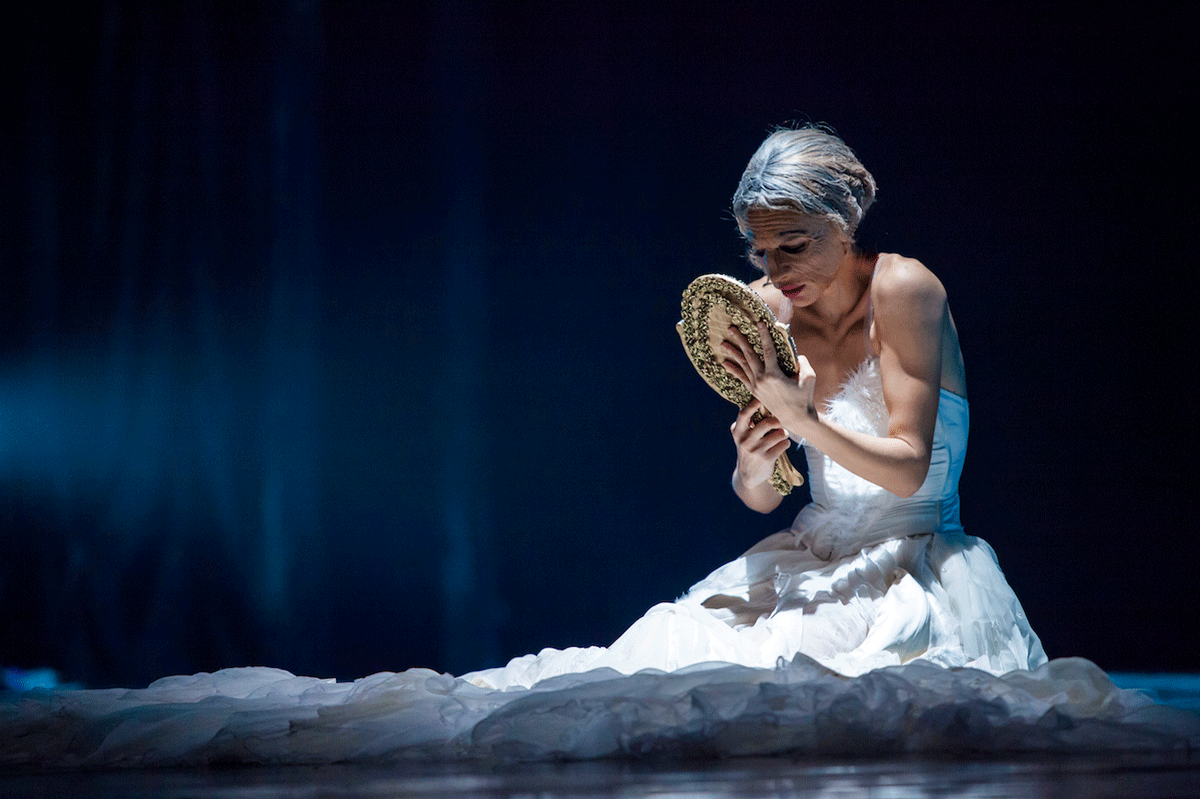

Un Lago in due atti, in cui le splendide note di Čajkovskij tessono preponderanti la polverosa storia di un gruppo di teatranti/ballerini che ormai anziani si ritrovano acciaccati e scoloriti su un palco di fine serata. Questi grigi e passati artisti – gli uomini sono calvi, le donne hanno raccolto le canute chiome in sfilacciati chignon – sembrano cercare di continuo il consenso del pubblico alla ricerca di un autore che li faccia ancora danzare; si applaudono tra loro, rompono la quarta parete senza chiedere pietà ma un naftalico consenso. Tutto lo spettacolo viene vissuto in maniera duplice: c’è il potente richiamo musicale, i passi e le gestualità del grande balletto, con l’immagine sfocata di Odette che campeggia come un ectoplasma a memoria di un passato di pura tecnica ma anche della fine a cui è inevitabilmente condannata la povera fanciulla cigno (e il suo autore); e c’è quel sottile dialogo con il pubblico a cui si chiede di assistere al canto finale del coreografo, memento della finzione dell’arte, della ripetitività dei cliché, della spersonalizzazione dell’artista per vestire un ruolo o un personaggio.

Sono proprio i vestiti a costituire gran parte della scenografia, ammassati al suolo come spartiacque tra uomini e donne, cerchio senza sbocco che ricrea quel lago incantato maledetto, humus da cui sorgono e prendono forma i personaggi, utero in cui tornare infine anonimi. Ma tra i danzatori ingobbiti e zoppicanti si distingue la rossa chioma del giovane e aitante Siegfried, unica personalità che emerge senza cavalcare un ricordo e riempiendo movimenti e struggimenti (il diciannovenne Mirko De Campi già ammirato nella figura dell’educatore nell’ultima Giselle della Compagnia Junior Balletto di Toscana).

Molti i richiami alla tradizione, dai canonici quattro protagonisti alle entrate in schiera fino agli immancabili cignetti. Ma la danza corale emerge dalle assi del palcoscenico, spuntano braccia come lunghi colli, mani simili ad affilati e curiosi becchi, intere sequenze a terra come se il corpo non reggesse più i passi originali pur serbandone il ricordo. I danzatori sono solo fantocci, marionette al servizio della coreografia, tristi Pierrot dal corpo mascherato.

L’immensa piramide di vestiti che occupa tutto il secondo tempo e il voluto richiamo alla Venere degli stracci del Pistoletto cita l’opera solo esteticamente rinunciando a caricare l’immaginario dei concetti di ordine, caos e consumismo. Sembra più un enorme tendone che raccoglie il parto delle infinite fantasie artistiche fagocitandosi le anime. Alla fine Odette libera il suo corpo e la sua bellezza per rivivere quella giovinezza ormai perduta, ma nell’immaginario quei seni sono ancora avvizziti.

Parole di Danza

Lara Crippa – 19 novembre 2014